唐朝结束一段时期后,北宋建立,渝州改名恭州,咱们璧山隶属恭州。到了南宋,朝廷将恭州升格为府,并改名为“重庆府”,璧山隶属重庆府。两宋时期璧山经济、政治、文化更加繁荣,在全国科举考试中曾出了冯时行、蒲国宝两位状元。

南宋末年,蒙古军队南下攻入四川盆地,人们或者战死或者逃亡,璧山成了荒无人烟的地方。在元朝至元二十二年(1285年),璧山因“地广人稀”被撤销县的建制,并入巴县。

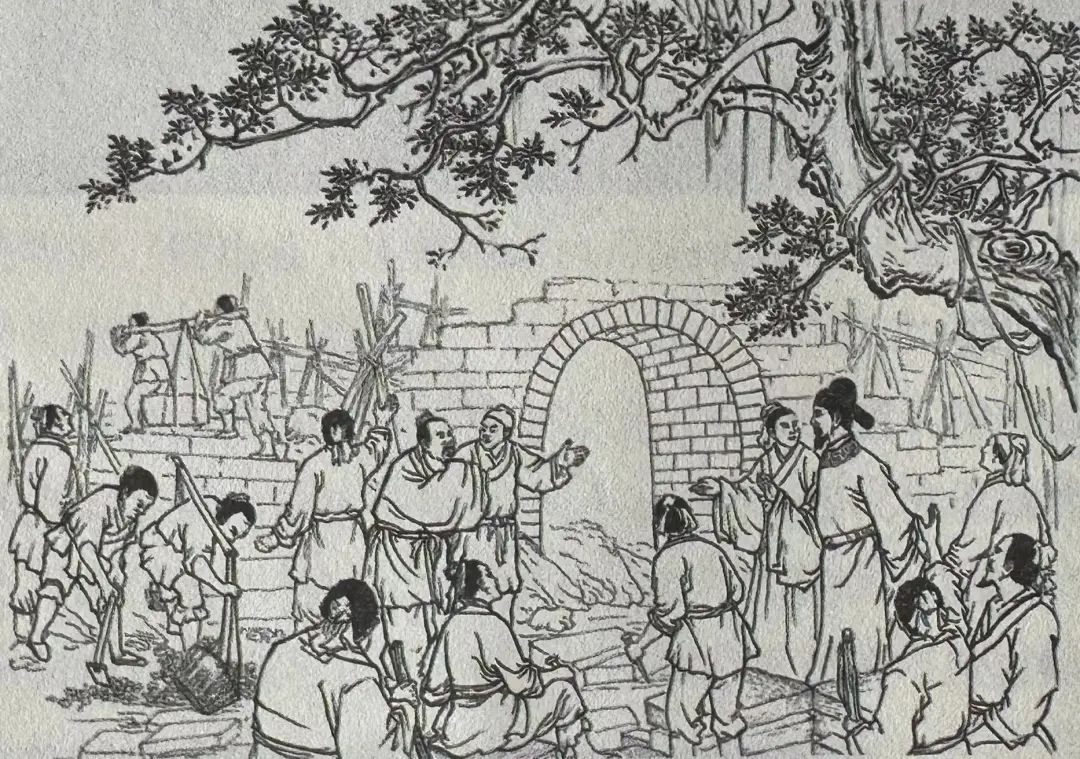

后来元朝灭亡,明朝建立。到了明宪宗成化十九年(1483年),由于经济社会得到恢复和发展,朝廷重新恢复了此地县的建制。当时,县城是一片衰败的景象,用土筑的城墙也基本塌陷了。看到这种情形,刚刚上任的知县张本组织人力物力修建城墙和城内重要的公共设施,并将原来的土墙改建为石墙。这也奠定了后来璧山县城的基本格局。

城墙在古代是一座城市重要的防御设施。璧山县城城墙最初是土墙,由泥土、谷草、石灰等筑成。宋元朝时期,先是因战乱,墙体受损,后来县的建制被撤,县城居民稀少,缺乏管理修缮,城墙长期受风雨侵蚀,损毁更加严重。

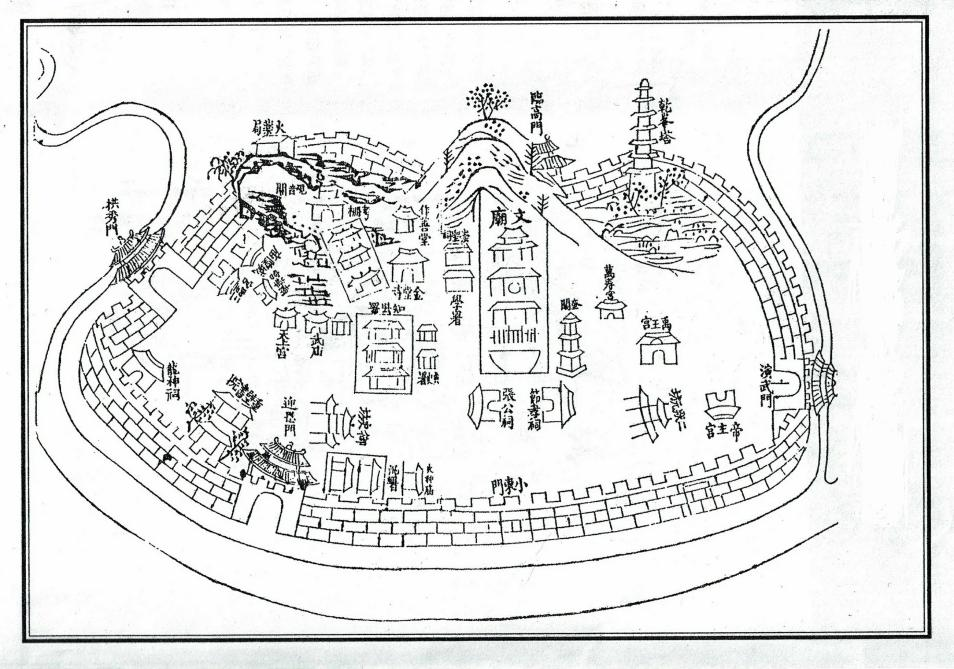

面对荒废多年、面目全非的县城,走马上任的知县张本带领民众修建了县衙、学校,在县城土城墙的断壁残垣上重新修筑了石城墙。筑成后,县城背靠凤凰山、面朝金剑山,东面有两道城门,正门叫迎恩门(现大东门桥处),另一道叫小东门(现小东门桥处)。西门叫临高门(凤凰山上),南门叫拱秀门(现南街小河沟处),北门叫演武门(现安川桥西侧)。一些称谓延续至今,张本筑城的典故也被璧山人传为佳话。

明末清初,经历以张献忠为首的农民战争以及吴三桂发动的内乱,四川、重庆地区再次遭受严重破坏,地处川渝咽喉的璧山未能幸免,常年战乱致使璧山“县城残破、十室九空、虎狼出没”。清圣祖康熙六年(1667年),璧山因人口稀少,县级行政机构设置被取消,只保留县的行政区划建制,由永川县代管。

清朝初年,朝廷实行大规模移民,从华中、华南、华东以及中原地区迁移了大量民众来到四川盆地,璧山人口又逐步多了起来。清世宗雍正六年(1728年),朝廷恢复了璧山县级行政机构设置。当时的县城破败不堪,县衙也因此而不得不在一个短时段内临时迁到来凤驿。

——选自《璧山历史文化简明读本》

主编:胡正好

听新闻

听新闻

热点推荐

热点推荐

分享成功

分享成功