主办:中共重庆市璧山区委 重庆市璧山区人民政府 丨 运营维护:重庆市璧山区融媒体中心

互联网新闻信息服务许可证编号:50120210014 丨 渝ICP备2021003554号

地址:重庆市璧山区璧城街道双星大道369号 丨 邮编:402760

网站违法和不良信息举报电话:023-41434373 丨举报邮箱:cqbsb@163.com

一根银针,磨砺六十载;一方竹罐,淬炼六十载;一个药箱,肩背六十载;一个村庄,守护六十载……在璧山区三合镇二郎村,74岁的老村医骆刚廷,用整整一个甲子的光阴,默默践行着年少行医时立下的朴素誓言:让乡亲们小病不花钱、不出村。

从青丝到白发,从泥泞山路到平坦沥青路,从打着火把夜行到骑着电动车出诊,骆刚廷的脚步踏遍了二郎村的沟沟坎坎。他翻山越岭入户问诊,用竹罐拔去贫困家庭的沉疴,以药香熨帖孤寡老人的病痛。六十年来,他无偿治疗群众超过30万人次,是许多村民“一家四代”铭记于心的恩人,是十里八乡有口皆碑的“健康守门人”。

药香浸童年

银针定初心

“毫不夸张地说,我从娘胎里就闻着中药味儿了。”谈起与中医的缘分,骆刚廷眼中闪烁着光芒。

他的童年,浸润在浓郁的药香里。父亲以售卖中草药为生,小小的屋子里,干草药塞满了瓶瓶罐罐、箩筐麻袋。父亲嘴边常念叨着《汤头歌诀》:“四君子汤中和义,参术茯苓甘草比……”虽然读书不多,父亲却教会他辨认草药,更用行动在他心里种下善的种子——看到贫病交加的人,父亲总会免费赠予草药,并教导他:“要多做善事。”

1965年,14岁的骆刚廷拜入老中医何白光门下,正式开启了他的岐黄之路。彼时的二郎村,山高路陡,交通闭塞,是市级贫困村。村民们面朝黄土背朝天,收入微薄,一场大病足以压垮一个家。骆刚廷深知,在这里,“治病就是治穷根”。

1970年,璧山兴办合作医疗,骆刚廷成为第一批“赤脚医生”。面对缺医少药的困境,年轻的他没有退缩,毅然选择:免收村民挂号费、诊疗费,免费为村民针灸、拔罐、推拿、配药、开处方。一个药箱、一根银针、一方竹罐,成了他守护乡亲健康的全部“武器”,也锚定了他一生的航向——扎根乡土,守护一方安康。

风雨无阻路

仁心暖乡邻

“只要我们需要,他就会来。”这是脱贫户何大树最朴实的评价,也是二郎村每一位村民的共同心声。

去年,何大树因严重风湿性关节炎导致腰部以下无法动弹,妻子也饱受脑供血不足引起的眩晕折磨。病痛让这个本就困难的家庭雪上加霜。“听人说这病难治又费钱,只能硬扛。”绝望中,何大树拨通了骆刚廷的电话。

骆刚廷二话不说,背上药箱就赶来了。考虑到何家的拮据,他尽量不开药,坚持用自己最拿手的针灸、拔罐、推拿等传统疗法为夫妻俩治疗,并且分文不取。如今,在骆医生的精心调理下,夫妻俩身体大为好转,还能下地打理400多棵花椒树。每隔半个月,骆刚廷总会准时出现在何家,看一看、问一问,这已成为他雷打不动的行程。

这样的故事,在二郎村俯拾皆是:

“1985年,我妈年纪大了,心脏经常不舒服,骆医生只要一喊就到,每次一走就是几公里。”

“去年冬天,我老伴突发心绞痛,骆医生深夜冒着雪就来了,还不收我们钱。”

“前几天夜里,我因为中暑发高烧,骆医生忙到半夜十二点多才走。”……谈起骆刚廷的付出,村民们有摆不完的故事。

一句“乡亲们的病等不得”,背后是六十年的披星戴月、风雨兼程。 这份“等不得”的紧迫感,早已融入他的骨血。去年,骆刚廷自己患上了胰腺炎,刚出院的第二天,他便强忍不适,重返卫生室。室内氤氲着药雾,他全神贯注地为一位偏瘫病人施针、扣罐、熏蒸。村民心疼地劝他休息,他却只是笑笑:“乡亲们的病,真的等不得。”那份对患者的牵挂,远胜于对自身病痛的在意。

苦心钻医术

妙手解沉疴

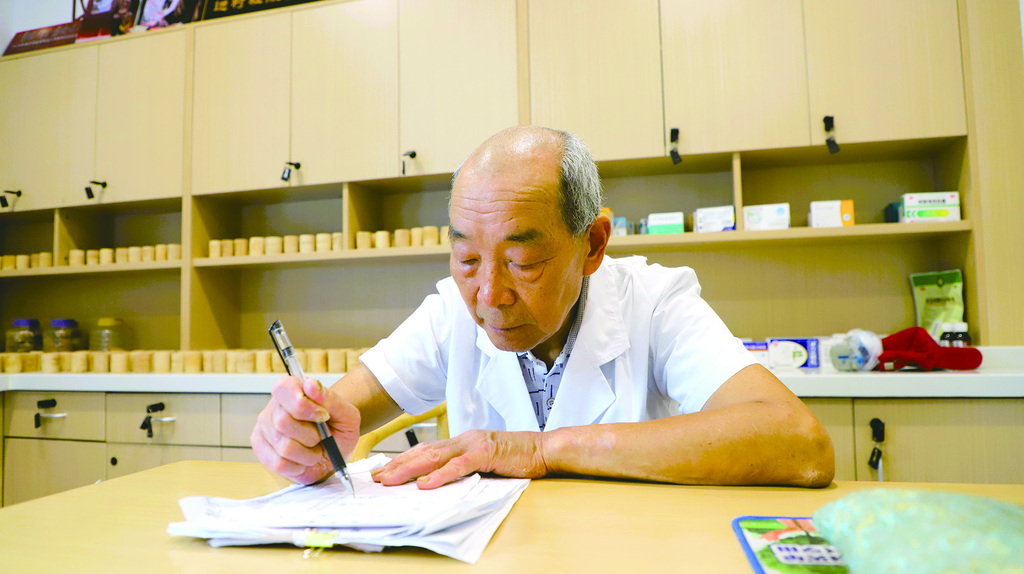

7月1日清晨7点,三合镇二郎村卫生室已开启了一天的忙碌。门里门外坐满了候诊的病人,骆刚廷忙碌的身影穿梭其间。令人惊讶的是,其中不少患者是从重庆各区县,甚至云贵川等省市远道慕名而来。

来自江津的陈克银就是其中之一。她患有严重的类风湿性心脏病,每月都坚持来找骆医生拔罐、取药,风雨无阻十二年。“最严重时全身肿得不成样子,医院都让我‘回家’了。是骆医生给了我第二次生命。”陈克银感激地说。

治疗疑难杂症,恰恰是骆刚廷最“痴迷”的事情。“越是不会,就越要去弄懂!”这股韧劲支撑着他不断精进。每次接诊,他都力求细致入微:症状特点、用药思路、患者状态,任何细节都不放过。他的书柜里,珍藏着几十本泛黄的手写诊疗档案,密密麻麻记录着数十年积累的脉案与药方,承载着无数生命的转机。

为了提升医术,他跋山涉水,足迹遍布渝鄂滇黔川的深山老林,只为寻找珍稀草药。风餐露宿是常事,树枝搭窝棚,山泉野果充饥。车票钱是卖了家里口粮凑的,家人却毫无怨言。1985年那次采药经历最为惊险:村里流感肆虐,急需淡竹叶。在綦江采药途中,他不慎滑落山坡昏迷,幸被路人救起送医。刚恢复意识,他第一件事竟是赶回家,把采到的药熬好分发给病患。

时代变迁,村里医疗条件改善,骆刚廷上山采药的次数少了,但对中药的熟稔早已刻入骨髓。他将民间验方与现代医学结合,苦心孤诣,独创了疗效显著的“骆氏竹合罐”疗法——以特制竹罐配合中草药熏蒸,专攻风湿痛、腰腿痹症。凭借《一种治疗腰疼的药物组合物及其药罐的制备方法》,他荣获国家发明专利。他珍视民间智慧,四处搜集古典医著、偏方秘法。“这几个治小儿疳积的方子,是跟永川老药农学的,不整理就失传了。”他将毕生所学与临床经验凝结成《民间中医临床验方》一书,收录数百例涵盖妇科、儿科、骨伤等常见病的单方验方。他笔耕不辍,在国家级中医杂志发表多篇论文并获奖。

“学习的最终目的,是治病救人。”骆刚廷深知,这些从患者身上得来的宝贵经验,必须回馈给更多需要的人。他创造的疗法和方剂,已让成千上万曾被“判死刑”的患者重获生机。

着力治未病

大爱泽四方

在骆刚廷心中,中医的精髓不仅是治病,更在于“治未病”——预防疾病,养生保健,让人少生病甚至不生病。这份“治未病”的理念,是他推广中医知识的核心动力。

“青蒿、黄栀子、老姜、枇杷叶煎水代茶饮,可预防支气管炎……”6月27日,骆刚廷在村里的小院坝给村民们讲解支气管炎的防治知识,还免费发放健脾和胃的中成药,叮嘱大家注意饮食调养。这样的健康讲座,他已坚持了十余年。

“我们村里人,基本都听过骆医生的课,拿过他给的药。”74岁的村民蒲崇珍是讲座的“铁粉”,她笑着说:“有骆医生在,我们心里就特别踏实!”

除了在村里的院坝、活动中心开讲,每逢赶场日,骆刚廷还会在镇卫生院开设“中医讲堂”,免费号脉开方,普及养生常识,手把手教年轻人辨识草药。

“我一个人会,不如大家都会。”这是他常挂在嘴边的话。他深爱中医,更忧心其传承。他不仅希望这门古老的智慧能代代相传,更希望人人都能树立“治未病”的意识,守护自身健康。

为了让知识更易传播,他还自费出版了《骆氏竹合罐》一书,将毕生心血凝练成“可带走的药方”,印制1.5万册无偿赠予患者和乡亲。书的扉页上,一行朴素的字迹道尽老人毕生所求:“用辛勤汗水、艰苦奋斗精神为大众健康作贡献,特留下精神财富,传承下一代。”

六十年如一日,骆刚廷用最朴实的行动诠释着医者的最高境界,他的身影,早已成为二郎村最温暖的风景。他的银针,不仅疏通了经络,更连缀起人心;他的竹罐,不仅拔除病痛,更传递着大爱;他的药箱,不仅装着药品,更盛满了对这片土地和乡亲们最深沉的眷恋。

当被问及坚守的动力,骆刚廷目光清澈,话语掷地有声:“医者仁心,我最见不得人受苦。能用老祖宗的医术守护一方安康,这辈子,值了!”

【记者手记】

竹罐里的医者仁心

初访三合镇二郎村卫生室,小小的诊室,里里外外挤满了候诊的村民。 这是我从未想过能在一个村卫生室看到的场景,而这更像一座被信赖与期盼托起的生命驿站。

更触动我的,是乡亲们提起“骆医生”时,眼中自然流露的光。他们不善言辞,朴素的话语却好似一座无形的丰碑,比任何奖状都更有分量。

跟随骆医生出诊,是另一重震撼。74岁的老人,背起沉重的药箱,行走在熟悉又崎岖的村路上,步履竟比年轻人更显轻快。 药箱压弯了他的肩背,却压不垮他眼中矍铄的神采——仿佛这山间草木、户户炊烟,都是支撑他行走的力量。

想写的太多,却总觉词穷。如何描摹这样一个人?直到目睹他为村民拔罐:酒精棉点燃的瞬间,幽蓝火苗在竹罐口跳跃,映亮他专注的眉眼和布满岁月刻痕的手。 那一刻,我突然懂了——这小小的竹罐,盛放的何止是温热与药力?它分明承载着“医者仁心”千年古训的活态传承!

更令人动容的是,纵使鬓发如霜,他求知的火苗却从未熄灭。 书桌上泛黄的手写医案、翻烂的药典、自费印制的验方集,无声诉说着“传承无止境”的中医精魂。

告别二郎村,心中豁然。中医药文化的永生密码,从来不在于恢宏的宣言,而深藏于无数这样“沉默的脊梁”之中:在田埂阡陌间,在深山采药路,以一颗仁心为灯,以六十年坚守为路,让岐黄血脉于无声处奔流激荡。(记者 尹秀秀)